Суть и цель йоги

Освобождение из круга перерождений (Сансары) через осознание своего единства с абсолютом (Брахманом) – такую цель ставили перед собой йоги древности. Для подготовки тела и ума к переживанию высших состояний в йоговском учении со временем появилась «физкультурная» составляющая, включающая особые позы (асаны) и дыхательные практики (пранаямы). В наши дни под практикой йоги в большинстве случаев подразумевают именно выполнение таких упражнений.

Современная система йоги помогает выстроить здоровое, гармоничное тело, формируя мышечный каркас, положительно воздействуя на внутренние органы и эндокринную систему. Влияет йога и на состояние ума, помогая человеку стать более спокойным, уравновешенным и устойчивым к стрессам.

Но давайте посмотрим, с чего всё начиналось. Как йога проделала путь от философской доктрины до системы особой физической культуры?

Эпическая йога (около 500 — 200 л. до н.э)

История развития йоги связана с созданием Махабхараты, одного из величайших национальных эпосов Индии. Развитие йогической мысли —с санкхья, архаичным методом познания, который привел к познанию трансцендентного Я (Пуруши), отличая его от второго основного принципа, означающего материальную причину Вселенной (Пракрити). Этот путь состоит в полном отказе от того, что не есть Я.

Йога принимает онтологический принцип, открытый санкхьей. Но они не становятся одним целым. Махабхарата описывает йогу как путь восприятия или путь действия, в то время как санкхья — это путь свидетельства мастерства или путь отречения. Махабхарата — это не цельная однообразная работа. На протяжении веков в нее были включены многочисленные новые фрагменты. По этой причине можно найти здесь ряд аскетических традиций и связанных с ними путей и техник.

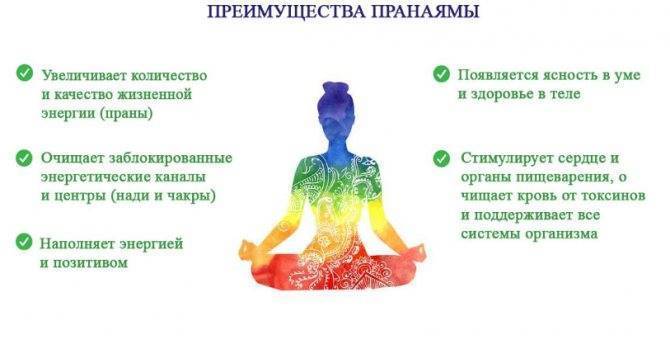

Стресс – перманентное состояние современного человека. Природный механизм, направленный на мобилизацию сил в экстремальных условиях, предназначен для кратковременного действия. Но организм не может долго жить на пределе возможностей. В итоге постоянные стрессы, помимо переутомления, хронической усталости, бессонницы вызывают нарушения в физиологических и нервных процессах. Это запускает патологические изменения в органах и тканях.

Йога помогает предотвратить психосоматические заболевания благодаря снятию стрессовой нагрузки. Сочетание гимнастики и медитации успокаивает и улучшает общее самочувствие, как физическое, так и нервное

Но главное — контроль дыхания, сосредоточение на своем внутреннем «я», стремление к гармонии учит не акцентировать внимание на неприятностях и проблемах и воспринимать их как сиюминутные и преходящие явления

Во время занятия вы концентрируетесь на выполнении асан, правильном дыхании, постепенно уходя в себя и отключаясь от внешнего мира. Овладев техникой шавасаны, можно достичь полной мышечной и умственной релаксации, «перезагрузить» мозг. Биохимические процессы, которые в это время происходят в организме, помогают нейтрализовать негативные последствия:

- снижается выработка гормонов стресса;

- успокаивается нервная система;

- восстанавливается нормальный пульс;

- нормализуется давление;

- укрепляется иммунитет.

Приверженцы йоги в принципе меньше подвержены стрессу, умеют ему противостоять и легче адаптируются к стремительно меняющимся условиям.

Появление асан: трудности исследования

Проблема в том, что многие важные для истории йоги тексты еще не переведены, и их разработка и перевод продолжается в течение многих лет. Это происходит потому, что в Индии в древние времена тексты часто писались на высушенных банановых листьях, – материале, который не только легко разрушается во влажном и теплом климате, но и является излюбленным кормом для некоторых насекомых. Чтобы сохранить эти работы для потомков, их нужно было регулярно переписывать. Поскольку оплата хороших писцов была дорогостоящей, переписывались только те тексты, которые в той или иной исторической эпохе казались важными. Таким образом, мы, скорее всего, потеряли много интересных текстов, которые могли бы быть полезны сегодня, чтобы ответить на вопросы относительно теории и практики йоги.

Историческая справка

История возникновения йоги — дорога к совершенствованию духа и достижению возвышенного познания. Арийская культура прошлой Индии не является единственным первоисточником йоги. Ее история имеет неразрывную связь с индуизмом, это универсальное учение. Основываясь на древних индийских текстах — Ведах, и археологических находках можно сказать, что система йоги зародилась в древнейшей Индии.

Доклассический период в учении

Основы йогиновской практики берут начало в цивилизации Инда-Сарасвати более 5 тыс. лет назад на севере Индии. Старинные священные Веды упоминали йогу. Это своего рода сборники духовных текстов, которые содержали песни, мантры, ритуальные обряды, используемые брахманами и священнослужителями. Благодаря таким людям, учение постепенно подвергалось усовершенствованию и развитию. Они описывали медитации и взгляды в Упанишадах — огромной книге из более, чем 200 текстов. Самым известным и популярным является принесение жертвы во время ритуала, они научились этому из Вед, тем самым обучаясь принижать свое эго путем самопознания, действия и мудрости.

Классический период

На этапе, который называется доклассическим, йога представляла собой комбинацию самых разнообразных учений, мнений, взглядов, которые иногда находились в противоречии. Классическая же стадия характеризуется Йогой-сутры Патанджали — это первое систематизированное определение йогического учения. Текст был написан во II веке и содержал путь, пройденный Раджа-йогой (классический). Патанджали реорганизовал йогиновскую практику в так называемую «восьмерку», где были пошагово описаны стадии достижения самайи (просветления). Йога-сутры считается основополагающей для современного учения.

Постклассический период

Мастера йогиновской практики, спустя века после Патанджали, основали систематизированный комплекс упражнений, целью которых было улучшение физического состояния и продление жизненного пути йогина. Человеческое тело воспринималось, как инструмент достижения нирваны. Ведическое учение было опровергнуто. Тантра-йога использовала резко противоположные способы очищения тела и разума, развязки узелков физической сущности человека. Таким образом, эта практика духовно-физических связей, которые были сконцентрированы на теле, достигла уже более современного этапа учения — Хатха-йоги. Этот тип в современном мире ошибочно принимается за йогическую практику, но это только ее небольшая часть.

Средневековый этап

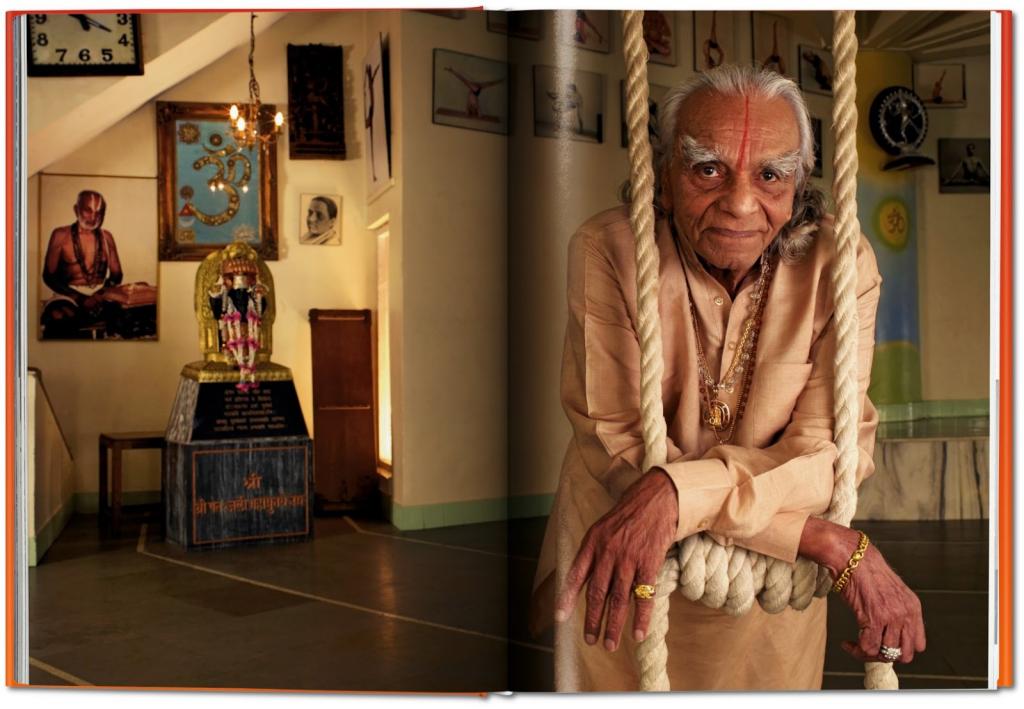

Формирование йоги в качестве самостоятельного, оформленного философского течения тесно связано с именем индийского мудреца Патанджали (11-1 век до н.э.), которому удалось собрать многие практические и теоретические знания о йоге, передававшиеся устно, в единый трактат. Именно труд Патанджали послужил основой философии йоги, которую многие исследователи считают классической.

Существуют материалы, подтверждающие, что идеями и техниками йоги пользовался Гаутама Будда при создании своего Учения об избавлении от страданий.

Дальнейшая история йоги связана с появлением и развитием различных течений, отделившихся от классического. Среди них:

раджа – основывается на дисциплине сознания, чувств и тела;

бхакти – концентрируется на стремлении к Высшему началу и отказа от всего бренного;

джнани – фокусируется на идеях поиска и познания истины;

карма – направлена на преодоление кармической зависимости.

Наиболее близкий прототип современной йоги в данный период – хатха-йога, основывающаяся на процессе развития и контроля над способностями человеческого тела.

Сама практика начала выходить за пределы Индии, а после и за пределы восточных регионов во многом благодаря её смешению с Буддизмом. Несмотря на то, что ведическая философия, частью которой являлась и йога, во многом расходилась с основами Буддизма, его последователи активно пользовались приемами медитации и аскетизма.

По мере распространения с Востока на Запад йога начинает смешиваться с другими мировыми духовными практиками. Так появляются суфизм и исихазм – своеобразные эквиваленты практики в рамках исламской и христианской религии соответственно.